“美丽中国”,书画篆刻元素不可缺少。全国政协委员、中国书协顾问陈洪武提出建立“中国传统书画数字全库”设想:“有计划地将全国博物馆系统馆藏的传统书法、绘画作品(包括金石遗迹拓本等以及流失海外的历代中国书画名作)系统扫描,分类录入,建立全面详细的数字信息档案,使之成为集中国历代传世书画之大成的数字典籍,流传百世。”这是全球信息化的必然趋势,对于文物的保护、研究、展示与海内外传播交流意义重大。中国书画篆刻无疑象征我们自己的独特国粹艺术,是委员、代表涉及最多的议题。全国政协委员、中国标准草书社社长徐利明表示:“书法既要体现审美理想,也要引导审美倾向。”全国政协委员、中国艺术研究院中国篆刻艺术院院长骆芃芃接受记者专访时说,对中国篆刻的传承和保护,就是对汉字文化的传承和保护。她再次公开设立“中国篆刻节”的强烈愿望。全国政协委员、中国国家画院院长卢禹舜提请充分发挥美术创研单位“出人才、出精品”的优势,实施文艺作品高质量发展工程,加强现实题材创作生产,为公共文化服务提供优质内容产品。

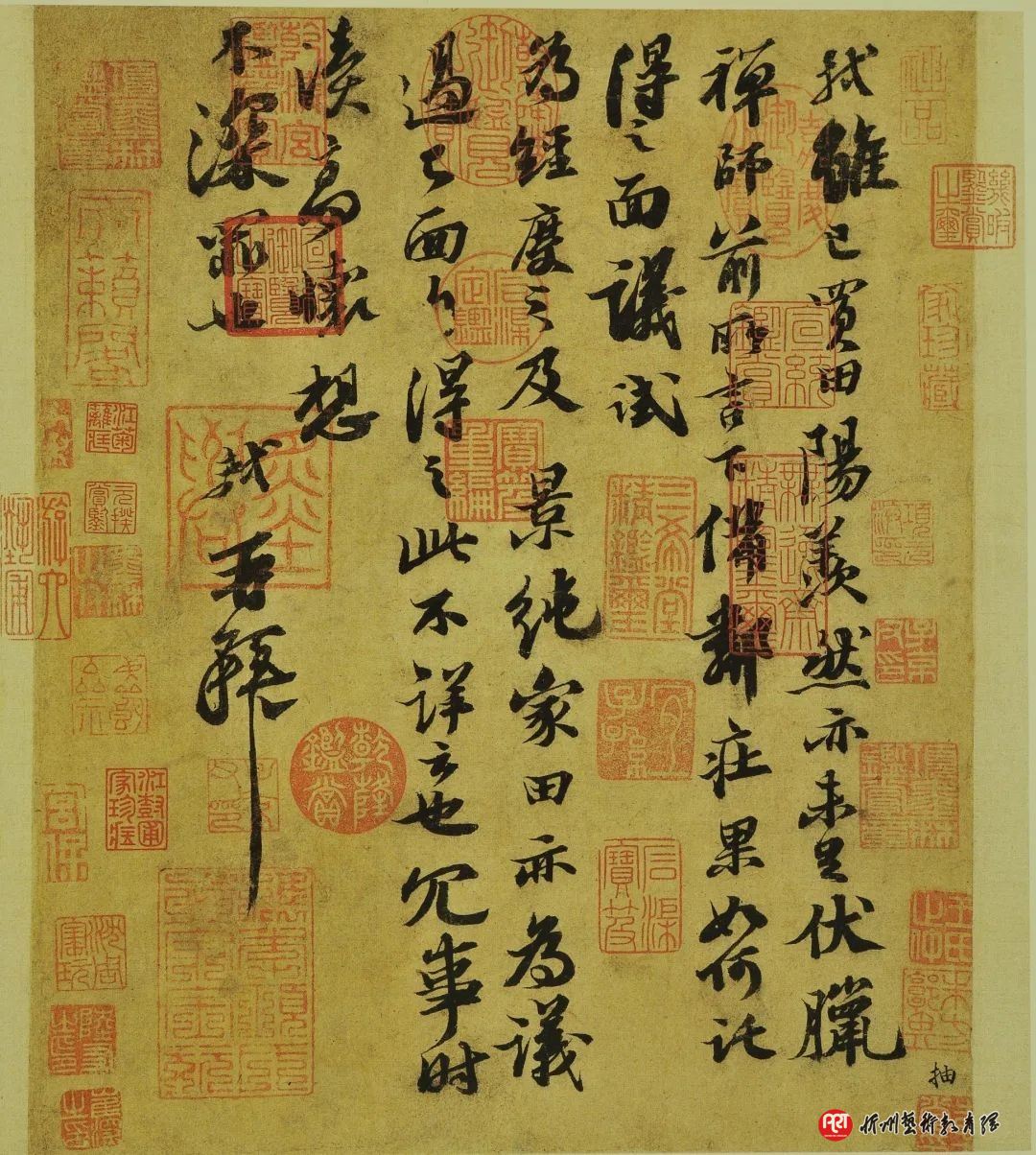

北宋 苏轼 阳羡帖

基于现实与技术问题,单独创设“中国书法节”“中国篆刻节”或者“中国国画节”都相当困难也大可不必,特别是“中国篆刻节”,由于篆刻过于小众化和专业化,应该尽量避免随便借用国字号去命名一个“节”。“节”的泛滥难道不是一个通病?元明清以降中国书画篆刻艺术互相打通,浑融一体,凡有建树的大家往往至少两门兼善,验之当代犹然。艺术的本质永远是使心灵得到慰藉——文人画、文人篆刻的兴起,早就文人化的中国书法作为两者的“中坚力量”地位越加稳如磐石,同时不可否认,国画与篆刻亦深深影响书法的“艺术化”演变进程,它们是最能代表中国艺术的“三原色”,胶着寄生发展是它们共同“前进的方向”。所以,与其单独设节,不如合设“中国书画篆刻节”更科学更合理更可行。当然,设不设“中国书画篆刻节”丝毫没什么关系,古人就没有这类节,中国书画篆刻发展得不是很好很健康么?发展才是硬道理,低调务实的发展不需要形式主义。尊重天性,丰富想象,以美育铸魂,以开放的姿态发展中国书画篆刻是当下从事这三门艺术的每一个艺术家的责任。站在诗意的角度审视,中国书画篆刻的春天正姹紫嫣红,气象万千。

美不老。书画篆刻界热闹,但书画篆刻界吹捧与棒杀的批评现状不容乐观,是以全国人大代表、中国书协副主席、湖南省文联主席鄢福初直陈要建立网络文艺平台管理机制,鞭挞丑陋,引领正气。

(来源:中国艺术教育网)